Факты о Петербурге: наводнение 1924 года

23 сентября 1924 года в Петербурге произошло наводнение, от которого понесли урон коллекции музеев, уникальные городские постройки, уклад жизни города. Вспоминаем, как это было и выясняем, почему в наводнении была виновна царская власть.

Как вспоминали впоследствии горожане, в день перед наводнением лил дождь и дул промозглый ветер, который ближе к вечеру усилился. К тому времени вода в Неве сильно поднялась, и реки и каналы слившись в одно целое, превратились в океан, который залил все городские улицы. К середине дня волнение стихии усилилось: волны били о стены домов, крыши были сорваны с домов, в деревья, вырванные с корнем преграждали путь. В тот день Анна Ахматова написала в своё дневнике: «ураганный ветер на набережной, мокрые туфли... Перебегала от фонаря к фонарю, хватаясь за них. В Летнем саду рушились старые липы».

Первыми оказались затоплены Стрелка Васильевского острова и Адмиралтейская набережная, которая тогда именовала набережной Рошаля. Далее вода достигла Невского проспекта и Дворцовой площади. Потоки воды были настолько быстрыми, что сбивали с ног.

К тому времени по городу можно было передвигаться исключительно вплавь или на лодках. По Неве в течение всего наводнения курсировали четыре парохода, задачей которых было спасать баржи, сорванные с причалов. К вечеру вода начала спадать и к десяти часам опустилась до уровня 9 футов над ординаром. К полуночи оставались затопленными Дворцовая набережная и значительная часть Васильевского острова.

Об окончании разгула стихии объявили лишь в 7 часов утра 24 сентября, когда уровень воды превысил ординар всего на 3 дюйма (7,62 см). Любопытная вещь, но той ночью было зафиксировано ещё одно явление — северное сияние, которое отметила обсерватория Общества любителей Мироведения.

Советский писатель Вадим Шефнер писал в своей книге «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде»: «Пока я спал, Нева вернулась в свое русло. Ранним утром мы с братом отправились на набережную. День стоял безветренный, безоблачный. Булыжины еще не просохли, на них осталось много мокрого сора; лежал он не сплошь, а через интервалы, полосами поперек мостовой; можно было понять, что вода уходила как бы толчками, отступала поэтапно. Там и сям на улице валялись разнообразные и неожиданные вещи и предметы: сломанная табуретка, лист кровельного железа, дохлая крыса, рваный сапог, пустая бочка.

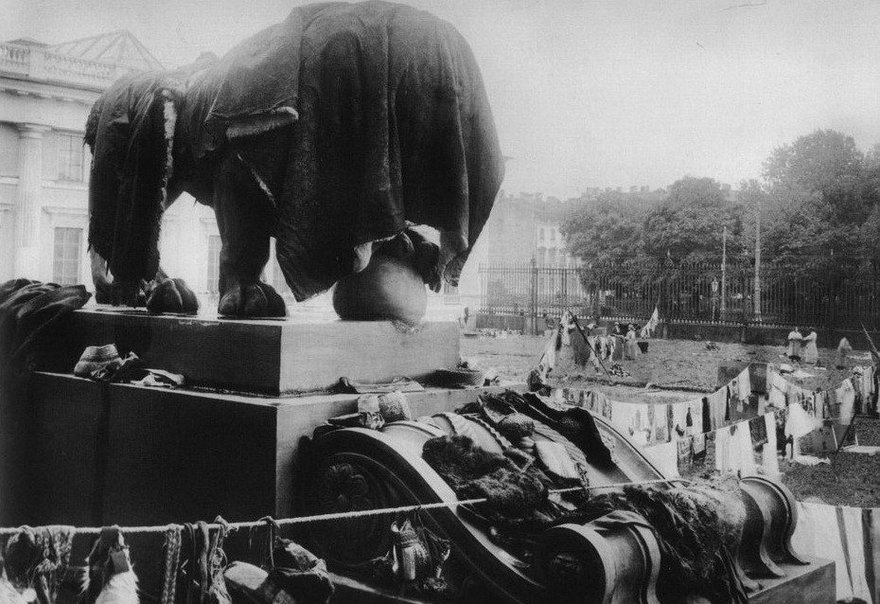

Когда в тот день ленинградцы шли по улицам, их глазам представала следующая картина: стёкла во многих витринах и окнах первых этажей были выбиты волнами, в подвалах, в подвальных магазинах, магазинчиках и мастерских стояла вода. Проходя мимо подворотен и заглядывая во дворы, горожане видели стоящий там домашний скарб, который жители домов вынесли наружу для просушки. Напротив Кадетского корпуса поперек трамвайных путей, лежал на боку буксирный пароход.

В результате наводнения было полностью разрушено 324 дома, повреждено 3257 разных строений. Только по официальным данным погибло 208 человек. Вследствие наводнения повысилась потребность в медицинском обслуживании, так как жизнь в промокших помещениях накладывала свой отпечаток в виде простудных заболеваний разной тяжести. Помимо этого, резко поднялись цены на продовольствие, сено и дрова.

Большевики же оказались на высоте: в катастрофе косвенно обвинили царский режим. В газетах тех дней появилась заметка: «Наводнение - наследие царской власти. Раньше правящим классам было не до наводнений. Они чувствовали себя великолепно в своих гранитных дворцах. Только Советская власть приступила к устранению катастроф. В гавани начата постройка. У нас мало средств, чтобы закончить это в один-два года. Но мы это сделаем! Дамба будет закончена и никакое наводнение не будет страшно для Ленинграда!»

Фото: piter.region-news.info, panevin.ru,liveinternet.ru, earth-chronicles.ru, postomania.ru

Россия

Россия ОАЭ

ОАЭ Тайланд

Тайланд Финляндия

Финляндия